起業を考えている。

でも、自分に何ができるのかわからない──その迷いは、内なる問いの始まりかもしれない。

「今のままでは終わりたくない」

「組織に縛られず、自分らしく働きたい」

そんな思いが芽生えたとき、多くの人が“起業”という選択肢に一度は立ち止まります。

けれど次の瞬間、ふと我に返る。

「そもそも自分に何ができるのか?」

この問いの前に、立ちすくんでしまう方も少なくありません。

何か強みがあるわけじゃない。

特別なスキルや人脈があるわけでもない。

それでも、なぜか「このまま終われない感覚」だけは、確かにある──。

Pathos Fores Designでは、こうした“言葉にならない違和感”こそ、

本当のスタート地点だと考えます。

本記事では、「何ができるか」ではなく「どんな問いを抱いているか」という視点から、

起業前の迷いにやさしく丁寧に向き合っていきます。

第1章:「何ができるか」ではなく、「なぜやりたいのか」から始めてみる

起業を考えるとき、多くの人が真っ先に自問するのが「何が自分にできるのか?」という問いです。

スキルはあるのか、ビジネスとして通用するのか、競争に勝てるのか──

こうした問いは当然ですが、それだけを先に考え始めると、行き詰まりやすくなります。

実際、多くのクライアントが同じ壁にぶつかります。

けれどその“問いの順番”を少しだけ変えると、視界が変わってくるのです。

それは──「自分はなぜ、起業したいと思ったのか?」という問いです。

たとえば、「誰にも縛られず働きたい」「もっと人の役に立ちたい」「自分のペースで生きたい」といった思い。

それらは決して“弱さ”や“逃げ”ではありません。むしろ、今まで大切にされてこなかった感性が動き出した証です。

「何ができるか」ではなく、「なぜ、それをやりたいのか」。

自分の内側にある動機に光を当てることで、“事業”の前に「人生そのものの意図」が見えてくる。

そこから始める起業は、スキルや肩書きに頼らない、本質的で持続可能な形になっていきます。

数字の裏側(リスク・感度・逆算)まで1画面で可視化。

未来の選択を「意味」から設計します。

- モンテカルロで枯渇確率と分位を把握

- 目標からの逆算(必要積立・許容支出)

- 自動所見で次の一手を提案

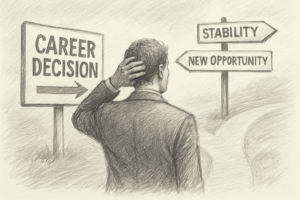

第2章:「誰かの正解」と比較してしまうと、自分の輪郭がぼやけていく

起業を考え始めたとき、真っ先に気になってくるのは「他の人はどうしているのか?」という情報です。

SNSを開けば、成功体験を語る人、売上を可視化する人、理想的な働き方を実現しているように見える人が、目に飛び込んできます。

そうした情報は、最初は「励み」や「参考」になるかもしれません。

けれど、知らず知らずのうちに、“その人の軸”が、自分の基準になってしまうという落とし穴があります。

「自分は何者で、どんな世界をつくりたいのか?」という問いよりも、

「うまくいっている人の型に、どう当てはめればいいか?」が先に立ってしまうのです。

こうして、自分の内側にあった“はず”の想いが、だんだんと見えなくなっていきます。

誰かの「成功のロールモデル」ばかりを追いかけるうちに、「自分が何に共鳴していたのか」がぼやけてしまう。

これは、起業だけでなく人生全般においても、迷いを生む典型的なパターンです。

たとえば、ある人は「一人で自由に生きること」に価値を置いているかもしれないし、

また別の人は「仲間と一緒に何かを育てる」ことを幸せと感じるかもしれません。

起業とは、そうした価値観の輪郭を言語化するプロセスでもあります。

比較の中で自己を見失うのではなく、比較の違和感こそが、自分の軸を知るヒントなのです。

Pathos Fores Designでは、「他人のようになろうとする」起業ではなく、

「自分を言葉にしていく」起業を大切にしています。

何者かになろうとするよりも、何者であるかを確かめていく時間に、価値があると考えるのです。

第3章:起業とは、「ビジネス」ではなく「人生の延長」である

起業という言葉を聞いたとき、多くの人はまず「ビジネスモデル」や「収益の仕組み」を思い浮かべます。

もちろん、経済的な持続性は無視できません。けれど、起業を本気で考えるタイミングというのは、

たいてい人生のどこかで「違和感」や「喪失感」に触れたあとに訪れることが多いのです。

会社員としての働き方に限界を感じたとき。

目標達成しても、心が満たされないと気づいたとき。

あるいは、家族との関係や、自分の健康・時間・老いなど、人生のバランスを問い直したとき──

そうした“生き方そのものへの問い”の中から、「自分の仕事をつくりたい」という感覚が生まれてくるのです。

だからこそ、起業は単なる経済行為ではなく、「どんな人生を生きたいか」を形にする営みだと考えるべきです。

商品を売る前に、「自分は何を届けたいのか?」を見つける。

ビジネス戦略の前に、「誰と、どんな関係性を築きたいか」を問い直す。

それが、自分にとっての持続可能な働き方へとつながっていきます。

また、起業の初期は“儲け”よりも、“自分の世界観を伝える”ことに集中すべき時期です。

「これまでの人生で何を感じ、何に怒り、何に救われたのか」──

そうしたパーソナルな経験が、もっとも説得力のある価値提案になります。

Pathos Fores Designが大切にしているのは、「あなたにしか語れない世界」の再発見です。

ビジネスの合理性では測れない、人生の手触りごと伝えていく仕事。

それが、本当に納得できる起業のかたちをつくり出すのだと思います。

第4章:小さく動くことでしか、答えは見えてこない

起業に向けて本を読んだり、人の話を聞いたりしても、「これだ」と思える手応えはなかなか得られません。

どれだけ頭で考えても、「自分に何ができるのか?」という問いの答えは、実際に動いてみることでしか見えてこないのです。

たとえば、自分の得意なことをSNSで発信してみる。

小さな相談会を開いてみる。知人にモニター的に協力してもらう。

それはまだ「事業」と呼べるものではないかもしれません。けれど、その仮説的な行動の中にしか、自分のリアルな輪郭は現れません。

動いてみて、違和感を感じたらやめればいいし、心が動いたらそこに種があります。

「完璧に設計してから始める」のではなく、「始めながら設計する」。

この順番を受け入れることができると、起業のハードルは一気に下がります。

私たちは、すべてを「見通せた状態」でないと動いてはいけないという誤解を抱きがちです。

でも本来、起業とは「探りながら、自分の中にある種を耕す」プロセスです。

小さな一歩を通じて、「誰に届けたいのか」「どんな言葉が響くのか」などが少しずつ立ち上がってきます。

Pathos Fores Designでも、多くのクライアントがこの“探索型の始まり方”から自分の輪郭を発見しています。

考えすぎて止まるより、未完成なまま動き出す。

その選択が、意外にも「自分

第5章:「起業」は“答え”ではなく、“問いを生きる”プロセス

多くの人が、起業に明確な“答え”や“正解”を求めようとします。

「何をすればいいか」「どうすれば失敗しないか」「どれくらい稼げるのか」。

しかし、本当に起業が価値を持つのは、そうした“外側の答え”を追いかけた先にある違和感に気づいたときです。

自分の人生に納得できていない──

何かを変えたいと思っている──

でも、それが何かははっきりしない。

そんなときに芽生える「起業したいかも」という感覚は、実は“今の生き方に対する問い”が姿を変えて現れたものかもしれません。

起業とは、自分の価値観・時間・人間関係・表現──

あらゆるものを再設計していく営みです。

そこに取り組むことで、自分が「どんな人生を生きたいか」という問いに、少しずつ体温をもって向き合えるようになります。

Pathos Fores Designでは、「何をすべきか?」よりも、「どんな違和感を抱えているか?」を起点に話を進めます。

答えのない迷いを、一緒に問いながら歩むプロセスこそが、その人にしかない形の“起業”を生み出す。

起業は、何者かになるための手段ではなく、“問いを生きる”というあり方のひとつなのです。

に何ができるか」という問いへの最短ルートになるのです。

まとめ──「何ができるか」より、「何を問い続けたいか」

起業という選択は、スキルや収入の問題だけでなく、「自分の人生をどのように描きなおすか」という深い問いを内包しています。

今、「何ができるか」が見えないのは当たり前です。

大切なのは、「何を問い続けたいのか」「どんな違和感を抱えているのか」に耳を澄ませること。

Pathos Fores Designでは、起業や転機を“設計”ではなく、“対話”から始めることを大切にしています。

ビジネスプランの前に、“これまで”と“これから”をつなぐ視点を一緒に見つけていきませんか?