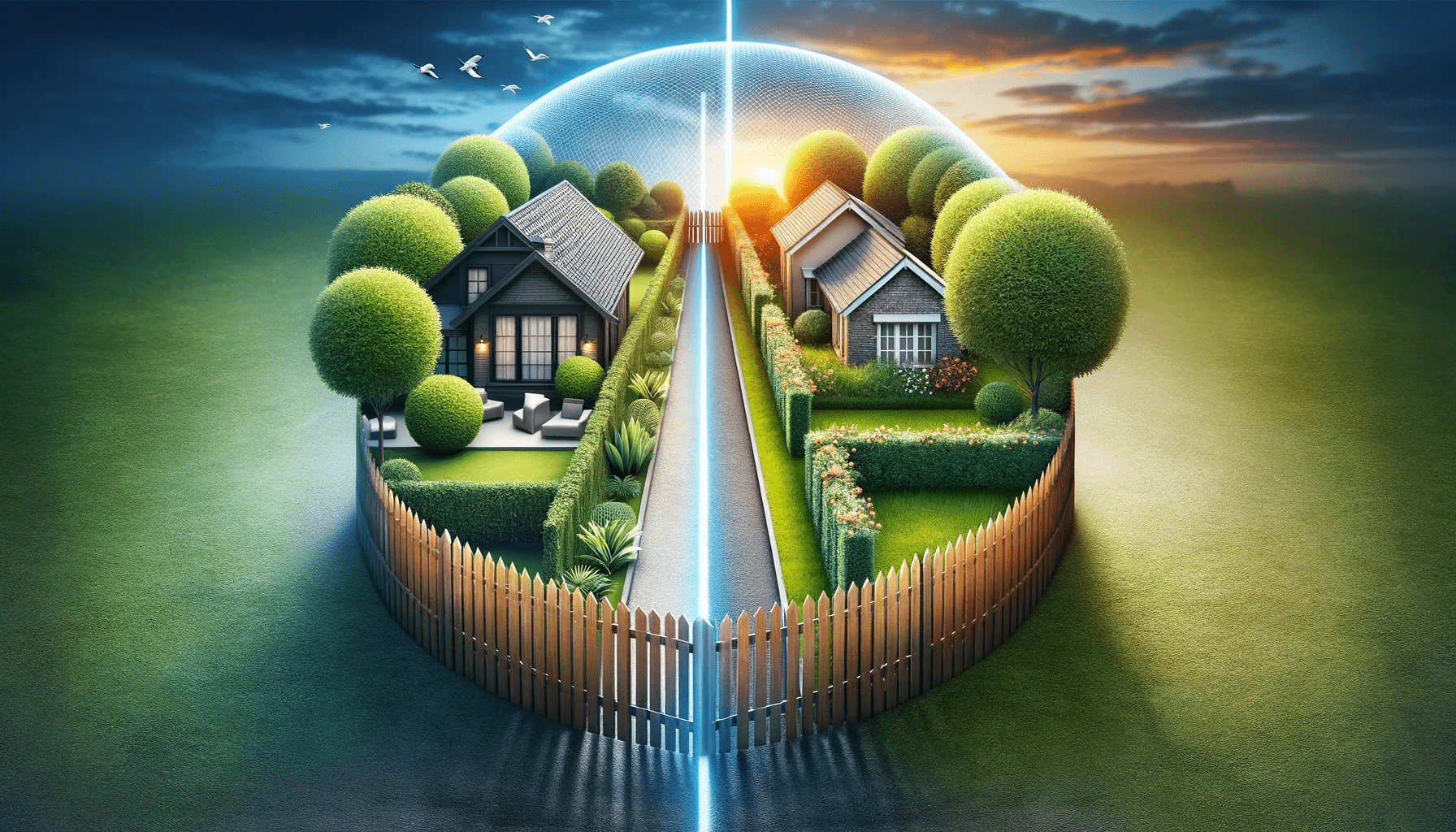

不動産取引における境界と相隣関係の重要性

不動産取引を考える際、物件の価格や立地、間取りなどに注目が集まりがちですが、境界や相隣関係の確認も重要なステップです。これらの関係が曖昧であると、後のトラブルの原因となることが多々あります。本記事では、不動産取引において境界や相隣関係を適切に考慮する理由と注意点を探ります。

1. 境界の確認

- トラブル回避

境界が明確でないと、後に隣地との境界争いの原因となる可能性が高まります。特に、境界標が設置されていない場合や、長い間放置されていた土地では注意が必要です。 - 境界確認書の利用

境界確認書は、隣接する土地の所有者同士で境界を確認・合意した際に作成される書類です。取引前に確認することで、将来的な争いを防ぐことができます。

2. 相隣関係の考慮

- 日照権や風通し

新しく建築する場合や、隣地に建物が建設予定の場合、日照や風通しを確保するための法的な権利や規制を理解することは必須です。 - 騒音や振動

隣地が道路や鉄道、工場などであれば、騒音や振動が問題となる場合があります。居住環境として適切かどうかの判断材料となります。 - 相隣関係の構築

良好な隣人関係は、生活の質を高めるだけでなく、何か問題やトラブルが生じた際の対応もスムーズに行うことができます。

不動産取引では、見える情報だけでなく、境界や相隣関係などの「見えない部分」もしっかりと考慮することが大切です。物件選びの際は、これらのポイントを念頭に置いて、長期的な安心と快適な生活を手に入れるための選択を行いましょう。

境界問題のトラブル回避:不動産取引での重要ポイント

不動産取引は多くの人にとって一生に一度か二度の大きな取引です。そのため、後悔しない取引をするためには、さまざまなリスクを回避する必要があります。その中でも、特に境界の問題は、後に大きなトラブルの原因となることが多いです。

境界が明確でないとどんなリスクがあるのか?

- 境界争い

最も多いトラブルが、隣地との境界を巡る争いです。土地の大きさや形状が問題となることが多く、これが原因で長期間の対立や訴訟に発展することも。 - 建築制限

境界が不明確な場合、建物を建てる際の位置取りや建築基準が確認しにくくなります。これにより、後から建築制限の問題が発生する可能性があります。 - 価格の不相応

境界が不明瞭で土地の面積が実際よりも少ない場合、買った土地の価値が予想より低下するリスクがあります。

トラブルを避けるためのポイント

- 境界確認

境界標の設置や土地家屋調査士の測量を依頼し、正確な境界を確認することが重要です。 - 相隣関係の確認

隣地との関係をよく確認し、事前に境界の確認や合意を得ることで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。 - 専門家の意見を取り入れる

不動産取引のプロや土地家屋調査士の意見を取り入れることで、より確実な取引が可能になります。

不動産取引は慎重に進めることが求められます。特に、境界問題は後々の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるので、十分な確認と対策を行うことが重要です。

相隣関係の考慮:不動産取引の際のポイント

不動産取引の際、物件自体の価値だけでなく、周囲の環境や隣地との関係も重要な判断基準となります。以下に、相隣関係を考慮する際のポイントを紹介します。

1. 日照権や風通し

特に都市部では、高層ビルや新たな建築物の建設によって日照や風通しが悪くなることが考えられます。これは生活の快適性だけでなく、健康面での影響も考慮すべきポイントです。

- 建物の位置や方向、高さをチェックし、将来的な日照や風通しを予測する。

- 建築予定地の周辺情報や地域の都市計画を確認する。

2. 騒音や振動

道路の近く、鉄道のそば、工場地域など特定の場所では、日常の騒音や振動が生活の質を低下させる要因となります。

- 物件の位置を確認し、騒音や振動の影響を受けやすい場所かどうかを判断する。

- 現地での体感や、住民の口コミなども参考にする。

3. 相隣関係の構築

隣人との関係は、日常生活でのコミュニケーションや、何か問題が生じた際の相談相手としても重要です。

- 住む前からのあいさつやコミュニケーションを心がける。

- 地域のコミュニティ活動に参加することで、良好な関係を築くきっかけを作る。

不動産取引を行う際は、物件だけでなく、その周囲の環境や相隣関係もしっかりと確認し、長期的な快適な生活を送るための判断を行うことが大切です。