納得感のあるポートフォリオの作り方:数字だけに頼らない資産配分設計

資産運用におけるポートフォリオ設計は、「どの資産にどれくらい配分するか」という極めて現実的な判断を迫るプロセスです。

しかし、配分比率の最適化だけを追い求めると、机上の空論になりがちです。

今回は、具体的な資産配分の基本に加えて、心理的な納得感とどう折り合いをつけるかを、認知科学とトランスパーソナル心理学の観点から考察していきます。

| 資産クラス | 30代 | 40代 | 50代 |

|---|---|---|---|

| 株式 | 60% | 50% | 35% |

| 債券 | 15% | 25% | 35% |

| 不動産(REITなど) | 15% | 15% | 15% |

| 現金・預金 | 5% | 7% | 10% |

| オルタナティブ資産 | 5% | 3% | 5% |

※上記はあくまで一例であり、ライフスタイルや価値観に応じて調整が必要です。

1. ポートフォリオとは「外在的な数字」と「内在的な感覚」の接点である

ポートフォリオとは、株式、債券、不動産、現金、オルタナティブ資産などを、投資目的やリスク許容度に応じて配分したものです。しかし「最適なポートフォリオ」とは、単なるリターンとリスクのバランスを計算で求めた結果ではありません。

人は自分が**理解できないものや感情的に納得できない選択**には長く耐えられない傾向があります。

脳科学的にも、行動経済学的にも、「合理的であること」と「納得して受け入れられること」は別のプロセスなのです。

2. 資産配分の基本:リスク特性と時間軸で考える

基本的な資産配分の考え方として、以下のような分類がよく使われます:

- 株式:高リスク・高リターン(成長性重視)

- 債券:中リスク・中リターン(安定収益)

- 不動産:中~高リスク(インフレ耐性・収益性)

- 現金:低リスク・低リターン(流動性確保)

- オルタナティブ資産:(コモディティ、仮想通貨、ヘッジファンドなど)

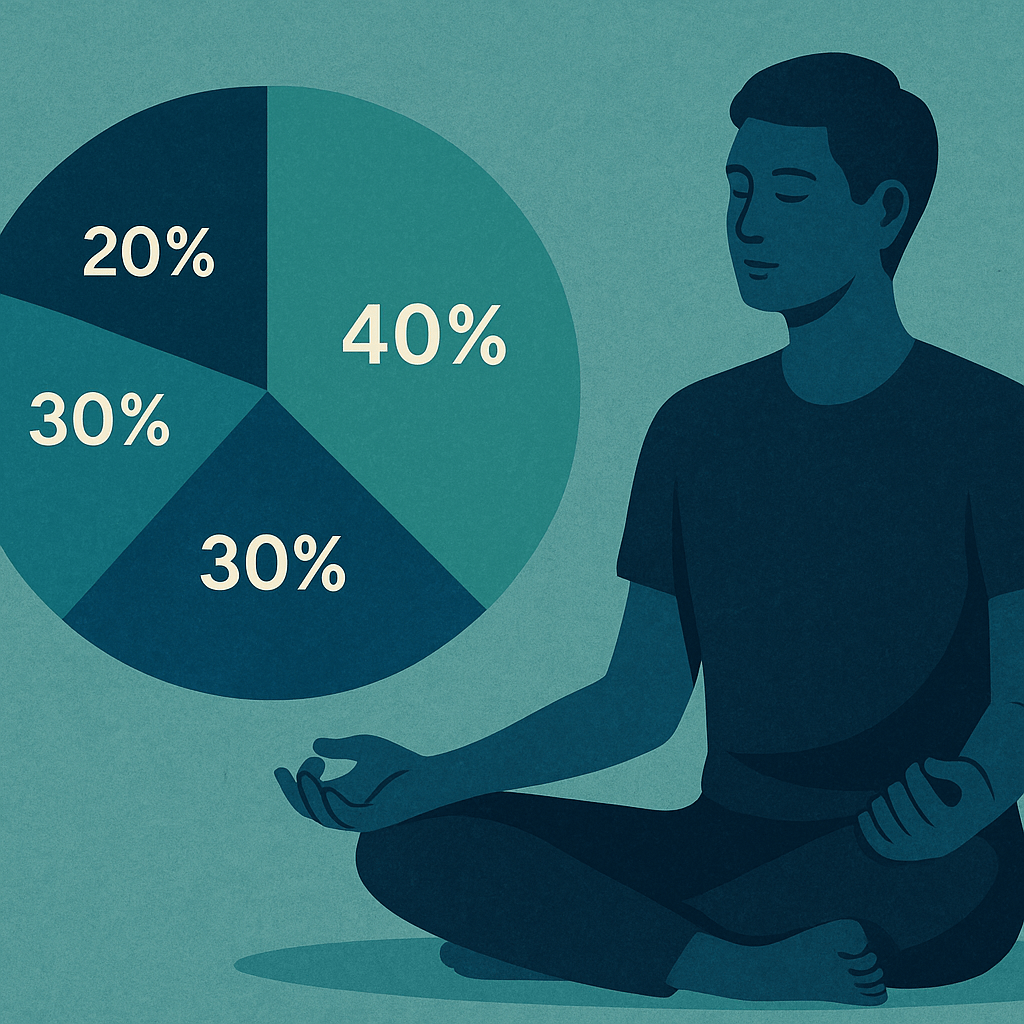

たとえば、40代でリタイアメント資金を20年以上かけて積み立てる人なら、以下のようなモデルが考えられます:

例:中リスク志向のモデルポートフォリオ

株式:50%(国内外インデックス+一部アクティブ)

債券:20%(国内外の投資適格債)

不動産:15%(REIT中心)

現金:10%(非常用+短期資金)

その他:5%(金やコモディティ)

ただしこれはあくまで「型」です。

重要なのは、その配分が**自分にとって納得できる理由を伴っているか**という点です。

3. 心理的な納得感の正体:トランスパーソナル心理学の視点

トランスパーソナル心理学では、人間の意思決定は「個人的な不安」や「自己超越的な価値観」と深く関係しているとされます。

たとえば:

- 過去に大きな損失を経験した人は、「守る投資」に偏りやすい

- 自分や家族の未来像が不明確な人は、ポートフォリオに確信が持てない

- 「投資=ギャンブル」と捉える価値観が無意識にあると、ポートフォリオが機能しない

つまり、「なぜ自分はこの資産配分を選ぶのか」という問いに、感情的・意味的な答えを持てることが、運用を継続するうえで重要なのです。

この「意味のある選択」は、自己理解と未来イメージの明確化から生まれます。

4. 認知科学で考える「リスク許容度」と自己認識

リスク許容度は数値化できても、「リスク耐性」は状況によって大きく変化します。

たとえば:

- 経済的余裕があっても、社会不安が強いと株式比率を下げたくなる

- 周囲が強気相場に乗っていると、自分もつられてリスクを取りやすくなる

これは「環境文脈依存的意思決定(context-dependent decision making)」という認知バイアスの一つで、冷静な判断を狂わせます。

したがって、「自分がどういう環境・情報の中で不安になりやすいか」を理解しておくことが、納得感ある資産配分を維持する鍵となります。

5. 納得できるポートフォリオ設計のステップ

以下は、数字と感情をバランスよく扱うための実践ステップです:

- 目的を言語化する:何のための運用か。いつ、どのくらいの資金が必要か。

- 時間軸を明確にする:10年以内/10年以上の分け方で投資対象を検討する。

- 価値観を棚卸する:「お金に対してどんな思い込みがあるか」を書き出す。

- 数値モデルを組む:基本の資産配分モデルを設計し、シミュレーションする。

- 感情チェックを行う:「この配分で心から安心できるか?」を自問する。

- 必要に応じて修正する:リスク・リターンよりも、継続できる納得感を優先。

6. さいごに:最適解より「続けられる設計」が勝つ

資産運用で最も重要なのは、「継続できる設計」であることです。どんなに理論上最適でも、自分が納得できない配分は、相場の波に飲まれて崩れやすくなります。

あなたのポートフォリオは、**「未来の自分を支える設計図」**です。

そこに理論と感情の両方が反映されているとき、資産形成は単なるお金の管理を超えて、人生設計の一部になります。

次回は、「資産運用における時間管理」について、短期・中期・長期の戦略と、心理的な時間感覚とのギャップについて掘り下げる予定です。