若い頃は明確だった“男女の違い”が、年齢を重ねるにつれて曖昧になっていく。男性が涙もろくなり、女性が芯の強さを増す──そんな変化を「性格の丸くなり方」として感じたことがある人も多いでしょう。けれど、この現象を単純に「男性が女性化した」「女性が男性化した」と表現するのは、少し違うのかもしれません。

むしろそれは、人が人生の中で“もう一方の性”を内に取り込み、全体として成熟していくプロセスです。若い頃に前へ進むために必要だった“片側のエネルギー”を、経験を重ねた後の私たちは、補うように反対側の性質を呼び覚ましながら生きていく。心理学的にも生理学的にも、この変化は「統合」という言葉で説明されます。

この「統合のプロセス」を見つめることは、自分の変化を正しく理解することにつながります。たとえば、かつて厳しく理屈っぽかった男性が、ある年齢を境に穏やかさと包容力を増すように。あるいは、周囲との調和を大切にしていた女性が、次第に自分の意見をはっきりと言葉にし始めるように。それらは衰えではなく、むしろ“人間としての全体性”が立ち上がってくる瞬間です。

本記事では、ホルモン・心理学・社会的役割という三つの側面から、この「性の統合」について深く探っていきます。

第1章|ホルモンが静かに整えていく“中庸のバランス”

アーユルベーダ体質(ドーシャ)を3分でセルフチェック

いまのあなたの傾向(ヴィクリティ)を簡易判定。

結果はPDFレポートで保存でき、日々のセルフケアのヒントもついてきます。

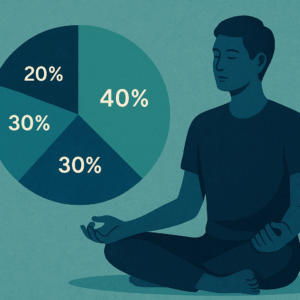

- Vata / Pitta / Kapha の割合を可視化

- 暮らしの整え方(食事・睡眠・運動)の要点

- そのまま PDF で保存・印刷 可能

※ 医療的診断ではありません。セルフケアの参考情報としてご活用ください。

「性格が丸くなった」「昔より穏やかになった」と言われるようになるのは、単なる人生経験の賜物だけではありません。実は、身体の内部でもゆっくりとした“再調整”が起きています。その主役が、性ホルモンです。男性であればテストステロン、女性であればエストロゲン──これらの分泌量は40代以降から徐々に低下し、男女の差が生理的にも少しずつ縮まっていきます。

男性ホルモンが減少すると、闘争心や競争性を司る神経伝達が穏やかになり、他者との関係や感情への共感が高まりやすくなります。これにより、理屈よりも「気持ち」や「人とのつながり」を重視する傾向が強まります。いわば、若い頃に外へ向かっていたエネルギーが、内へと流れはじめるのです。

一方、女性はエストロゲンの減少によって体調の変化を感じる時期を迎えますが、同時にアンドロゲン(男性ホルモン)の相対的比率が上昇します。この変化は、自己主張や判断力、論理的な思考の働きを後押しし、若い頃には控えていた「自分の意見を明確にする」力を自然に育てていきます。感情や調和を重んじてきたバランスの中に、意志の軸が芽生えてくるのです。

興味深いのは、これらの変化が「性別の境界をあいまいにする」のではなく、むしろ人としての“全体性”を補う方向に働いていることです。たとえば、長年仕事に打ち込んできた男性が、定年を迎え家庭や地域の人間関係の中で再び“感情”と向き合うようになる。あるいは、家族を支えてきた女性が、次第に“社会との接点”を持ち、言葉や行動で自分を表現しはじめる。そこには、ホルモンがもたらす単なる化学的変化を超えた、“生の再構成”が見えてきます。

加齢という現象は、衰えではなく再編成です。ホルモンが静かに整えていくこの中庸のバランスは、人が本来もっていた「もう一方の性質」を呼び覚ます導火線のようなもの。内に眠っていた柔らかさ、または強さが、自然に形を変えて表に現れてくるのです。

第2章|ユング心理学が示す「アニマとアニムス」の統合

「男性は内に女性像(アニマ)を、女性は内に男性像(アニムス)を宿す」。ユング心理学の有名な仮説は、単なる比喩ではなく、成熟のプロセスを読み解く鍵として機能します。若い時期、私たちは社会的に承認されやすい側面を先に発達させ、もう一方は抑制されがちです。競争社会で切り拓くための論理と意志、あるいは関係性を滑らかに保つための共感と受容──どちらかが前面に出るほど、反対側は影の領域へ追いやられます。

ところが中年以降、人生の文脈が変わるにつれて、この影の側が呼び戻されます。男性にとってのアニマは、感情の細やかさ、曖昧さを抱える力、関係にとどまる忍耐をもたらします。女性にとってのアニムスは、判断の輪郭、言葉の強度、境界線を引く勇気を与えます。ここで重要なのは、どちらも「もともと自分の内にあった資質」だという点です。外から借りてくるのではなく、未使用の機能を再接続する作業。それがユングのいう個性化(individuation)の核心です。

統合は、単に“半々の中庸”をつくることではありません。状況に応じて、必要な側面を自在に前面化させられる柔軟性の獲得です。かつての自分なら、強く主張して押し切った場面で、いまの自分は耳を澄まし、余白をつくる。あるいは、以前は相手に合わせて飲み込んだ局面で、いまの自分は短く明瞭に意見を出す。これは価値観の裏切りではなく、価値観の器が大きくなったということ。単色の自我がグラデーションを持ちはじめる過程です。

統合を阻むのは、固定化した自己イメージです。「私はこうあるべきだ」「男(女)とはこう振る舞うものだ」という古いスクリプトは、若い頃には支えであり足場でした。しかし、足場はやがて足かせにもなります。統合は、そのスクリプトを書き換える内的編集作業です。編集に必要なのは、洞察と微細な身体感覚──“違和感”を正確に読む知性です。怒りが立つのか、寂しさが滲むのか、体のどこに緊張が生まれるのか。その手触りを手がかりに、影にいたアニマ/アニムスを招き入れていきます。

やがて、人は「性別役割の仮面」を外しても崩れない自己に触れます。柔らかさと強さ、論理と感情、外向と内省。対立して見えた二つが、相互補完の関係へと変わるとき、私たちは“異性化”したのではなく、“多面的になった”のです。統合とは、人生の後半にもはや欠かせない実務的スキルであり、同時に静かな精神の成熟でもあります。

第3章|社会的役割の変化がもたらす“内面の再構築”

ホルモンや内的統合だけでは、現実のふるまいは変わりません。私たちの心を具体的に組み替えるのは、日常の役割の変化です。昇進や転機、子の独立、親の介護、退職や再就職。役割が変われば、求められる機能も変わります。若い頃、男性は成果や速度、決断の明快さを担い、女性は関係調整やケア、場の継続性を担いやすかった。しかし人生の後半、分業は揺らぎます。男性は場を支える“ケアの知性”を、女性は場を動かす“意思決定の知性”を求められる場面が増えるのです。

この移行は、外圧による負担ではなく、内面の再構築の好機です。たとえば、定年後の男性が地域や家庭で「聞く」「待つ」「委ねる」を学ぶと、関係の質が一変します。対話は勝ち負けからケアの協働へと変わり、存在は“役立ち”ではなく“在り方”で評価されはじめる。一方、子育てのフェーズを終えた女性が新たなプロジェクトで意思を通すとき、長年培った共感力が、決断の受容性と持続性を高めます。対立せずに進む意思決定は、場の余白を減らさず、勢いだけで消耗もしない。

役割の変化に伴う違和感は、誤作動ではなく再学習のサインです。違和感が示すのは「やり方を変えよ」という合図。ここで必要なのは、性別の固定観念ではなく、状況に応じた機能の最適化です。自分の内にある“未使用資産”──言語化の力、輪郭をあいまいに保つ力、断る力、引き受ける力──を棚卸しし、日常のマイクロな場面(会議の冒頭、家族の相談、地域の合意形成)に小さく実装していく。こうした微細な実験の堆積こそが、統合を現実のふるまいへ翻訳します。

結果として、男性は“柔らかさ”の中に芯を、女性は“意志”の中に余白を持つようになります。役割が人を変えるのではありません。役割の再編に応じて、内面の機能配置が変わる。そのとき初めて、私たちは「性の偏りで自分を定義しなくてもいい」という自由に触れます。これは、人生の後半における大きな報酬の一つです。統合は理論でも美徳でもなく、生活をスムーズにする現実的な技術なのです。

第4章|異性化ではなく「全体化」へ──成熟のもう一つの意味

人が年齢を重ねるとは、時間が経つことではなく、内側に“もう一人の自分”を育てることだと言えるでしょう。若い頃は片側の特性を伸ばすことで社会の中で位置を得ようとします。しかし、一定の成果や喪失を経たあとに訪れるのは、「もう片方を呼び戻す」段階です。これは、性の反転ではなく、エネルギーの再配分。男性が優しさを身につけることも、女性が意志を明確にすることも、“補完”としての成熟なのです。

この過程を経た人ほど、他者へのまなざしに深みが生まれます。外向的で理屈に強かった人が沈黙の時間を大切にし、感情豊かで受容的だった人が構造を読み取る力を持ちはじめる。そこには、単なる経験値を超えた“知恵”が生まれます。それは相手を支配しない理解、意見を押しつけない確信、そして何よりも「自分が変わり続けていい」という柔軟な自己観です。

成熟とは、固定された人格を完成させることではなく、矛盾や曖昧さを抱えたまま整合を取る技術。つまり、男性性と女性性の統合とは、人生の後半における“再デザイン”のプロセスそのものなのです。そこでは、社会が求める役割やラベルから距離をとり、自分の中の多様な声をすり合わせながら、より自然なリズムで生きることが可能になります。

「年を取る」とは、表面的な性差を超えて、人間という種の中心に近づくこと。そこでは、強さとやさしさ、理と情、静と動が循環する。いま、自分の変化に戸惑っている人も、それは“統合の入り口”に立っているということかもしれません。

まとめ|「もう片方の自分」と出会うために

男性が女性化する、女性が男性化する──この単純な表現の裏には、人が人生の後半で向き合う深い再編のプロセスが隠れています。それは、性別の境界を曖昧にすることではなく、偏りを整え、内側の多様性を取り戻すこと。ホルモン、心理、社会的役割の変化はその入り口にすぎません。本当のテーマは「どんな自分であってもいい」と思える自己との関係の変化にあります。

統合の成熟を歩む人は、周囲の誰かに優しくなります。なぜなら、他者の中にかつての自分の未熟さを見いだせるから。違いを排除するよりも、受け止めることで世界が広がると知っているから。私たちはその気づきを通じて、ようやく“性別”を超えた本来の人間性に触れるのです。

あなた自身の“変化のサイン”を見つめ直してみませんか?

もし今、「以前と感じ方が違う」「自分が変わってきた」と思うことがあるなら、

それは人生が次の章へと進む合図かもしれません。

Pathos Fores Designでは、そんな“変化の正体”を共に読み解くための対話セッションを行っています。

合理性よりも納得感を。

問い直すことで、未来は静かに形を変えていきます。