介護と離婚──“支える”ことの意味を問い直すとき

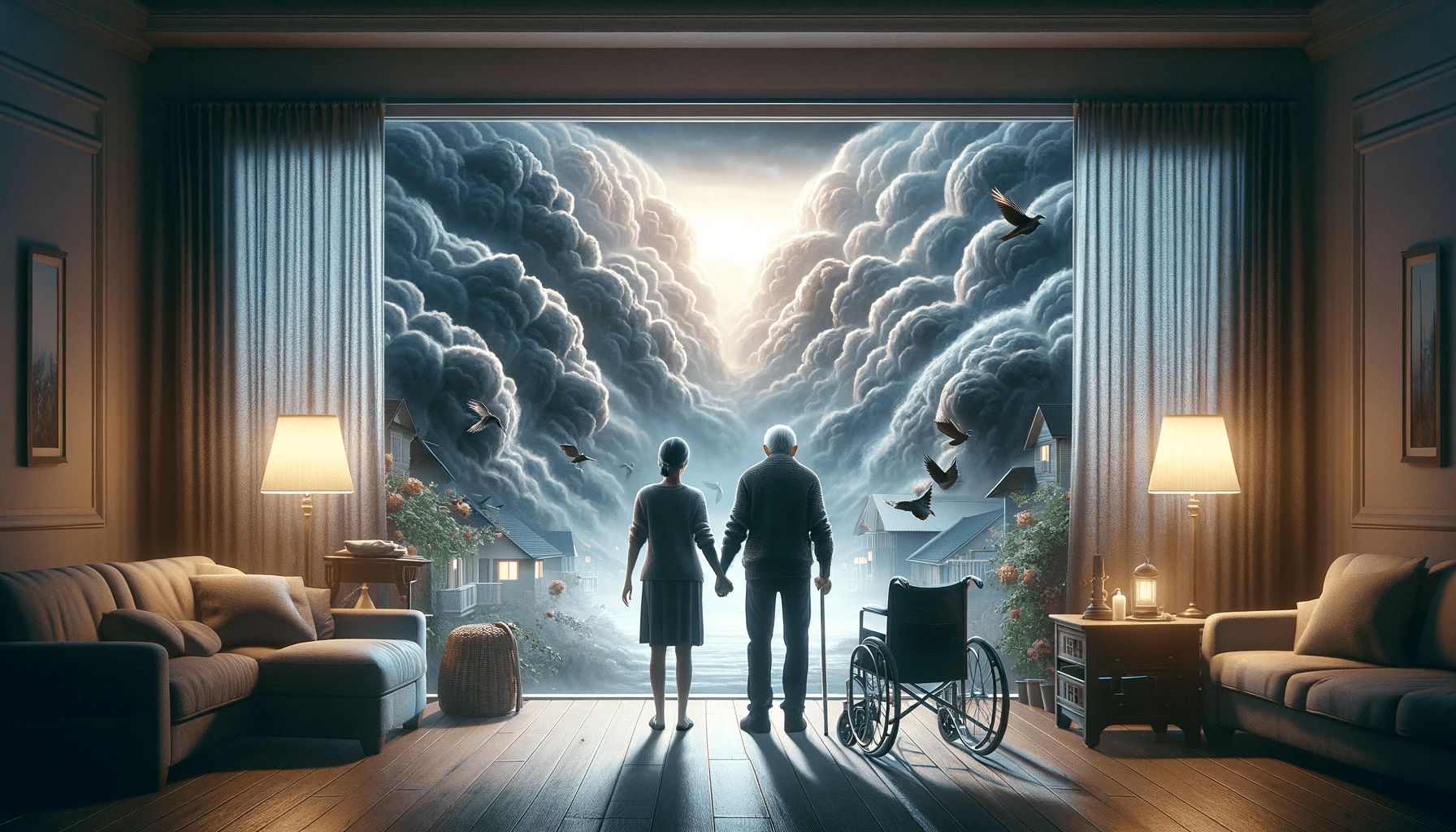

結婚は、互いの人生を重ねて歩むという深い約束です。しかし、その旅路は予期せぬ出来事によって試されることがあります。その中でも、もっとも静かで、そして重い試練のひとつが「親の介護」です。

誰かを支えるという行為は、時に愛の証であり、同時に、自己の限界を見つめる鏡でもあります。介護は単なる責務ではなく、人生の在り方そのものを問い直す出来事。そこにこそ、Pathos Fores Designが目指す“感情と思考の統合”のテーマが静かに息づいています。

1. 「支える」と「壊れる」のあいだで

夫の親の介護を妻が担う──この構図は、古くから続く家庭の現実です。介護は愛の延長線上にあるはずなのに、現実には、その愛が重さに変わり、関係を壊してしまうこともあります。

介護とは、日々の小さな判断と疲労の積み重ねです。時間の制約、経済的負担、そして何より「自分の時間が消えていく」という感覚が、静かに心を侵食していきます。表面的には穏やかでも、内側では「なぜ私だけが」という問いが積もり、その問いの行き場を失うとき、夫婦の関係は少しずつ軋み始めます。

支えることが“愛”であると同時に、“犠牲”でもあると感じたとき、人は葛藤します。その葛藤を言葉にできずに抱え込むと、支え合う関係は容易に「耐え合う関係」へと変わってしまうのです。

2. ある夫婦の記憶──「義母の介護」と26年の時間

私自身、26年前に妻の母の介護を引き受けました。当初は、助け合いの一環として当然のことだと思っていました。しかし、時間が経つにつれて、その「当然さ」は静かに形を変えていきました。

介護には終わりが見えません。体力も精神力も少しずつ削られ、いつの間にか「感謝してほしい」という期待が心のどこかに芽生えます。そして、その期待が満たされないまま積み重なると、愛情は疲弊へと変わっていくのです。

それでも、不思議なことに、その年月の中で見えてきたのは「自分の限界」だけではありませんでした。義母を支えながら、妻と私の関係も変化していきました。互いの不器用さや沈黙の中にある“思いやりのかたち”を、少しずつ見つけ直す時間でもあったのです。介護は確かに重い負担でした。しかし、同時に「人の優しさとは何か」「愛とは継続の技術なのか」を問い続ける場でもありました。

3. 感情と理性の間にある「沈黙の構造」

介護の過程で多くの人が直面するのは、感情の制御です。怒り、罪悪感、無力感──それらは連鎖的に生まれ、理性を覆います。しかし、それらの感情は「未熟さ」ではなく、「人間らしさ」の証でもあります。

大切なのは、これらの感情を否定せず、丁寧に“観察”することです。なぜ自分は怒っているのか。なぜ疲れているのか。そこにあるのは、相手を思う気持ちと、自分を守りたい気持ちの交差点です。感情と理性が噛み合わないその“すき間”に、私たちの本音が潜んでいます。

その沈黙に耳を澄ませるとき、私たちは初めて「支えるとは、相手を変えることではなく、相手の変わらなさを引き受けることなのかもしれない」と気づき始めます。そこに、真の意味での“支え合い”が芽生える余地があるのです。

4. 距離を保ちながら寄り添うという選択

介護は、“距離”の問題でもあります。近づきすぎれば自分を失い、離れすぎれば罪悪感が生まれる。最も難しいのは、その中間点を探すことです。

夫婦においても同じです。どちらかが全てを抱え込もうとすると、関係のバランスが崩れます。時には、物理的・心理的な距離を取ることが、互いを大切にすることにつながります。支えるとは、常にそばにいることではなく、相手が自分で立てるように余白を残すこと──その“間”にこそ、成熟した愛のかたちが宿ります。

距離を保ちながら寄り添うとは、関係を断ち切ることではありません。それは、互いの境界を尊重しつつ、“共に生きる”という選択を更新し続けることなのです。

5. 「支える」という祈り──終わりなき問いの中で

介護は、日常という静かな舞台で繰り返される祈りのような営みです。報われない日もあれば、涙が先に出る夜もあります。それでも、そこには「誰かを思う」という根源的な力が流れています。

この力は、愛や責任を超えて、“生きる意味”そのものを照らします。人は誰かを支えることで、自分の存在の重さを知り、誰かに支えられることで、自分の限界を知ります。そうして私たちは、支え合うことの難しさと美しさの両方を学んでいくのです。

離婚という選択に至ることもあるでしょう。しかし、そこに至る過程さえも、「支えることの意味」を深く見つめ直す旅の一部なのかもしれません。愛とは完成ではなく、継続の中で更新されていく祈りなのです。

もし今、介護や夫婦関係の中で「どう向き合えばいいのか」と感じているなら、

一度立ち止まり、静かに整理してみませんか。