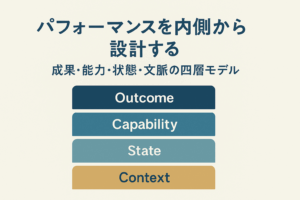

本稿では、古典的な4分類(行動記述/作業に必要な行動/能力/作業の性格)を土台にしつつ、

近年の標準となっているタスク/コンテクスト/アダプティブ、行動成分モデル、仕事要求‐資源(JD-R)を重ね合わせ、現場で使える「立体的な見取り図」にリメイクします。

まず押さえたい現代的な基準線

「行動」と「結果」を区別する

パフォーマンスはしばしば“成果”と同義で語られますが、研究実務では

組織が期待する行動(努力・規律・対人促進・リーダーシップなど)と、

その結果(売上・品質・生産量など)を明確に分けて扱います。

評価・育成・配置の設計を誤らないための前提です。

タスク/コンテクスト/アダプティブ

- タスク・パフォーマンス:職務記述書どおりの中核業務を遂行する行動。

- コンテクスト・パフォーマンス:協力・自発的貢献・規範遵守など、職場の機能を支える周辺的行動(OCBを含む)。

- アダプティブ・パフォーマンス:変化・危機・不確実性への適応行動(例:危機対応、学習、対人・文化的適応など)。

文脈は「仕事要求‐資源」で設計する

成果を左右するのは個人だけではありません。仕事要求(負荷)と仕事資源(支援・自律・裁量・フィードバック等)のバランスが、

疲弊/エンゲージメントを介してパフォーマンスに波及します。

つまり仕事の作りを変えることで、同じ人でも成果が変わります。

1. 行動記述による分類(現代拡張版)

1960–70年代の行動記述モデル(例:知覚→媒介→コミュニケーション/運動)は、作業行動を階層で捉える発想でした。

現代はここにタスク/コンテクスト/アダプティブのレイヤーを重ねると、現場適用の解像度が上がります。

ケース:コールセンター(BPO)

知覚(Perception)=インプットを正確に拾う

受電・画面情報・キューの優先度を素早く正確に取り込む。

評価観点:一次情報の取りこぼし率/応答遅延/同時知覚の負荷耐性。

媒介(Mediation)=判断と知識検索

顧客意図の解釈、ナレッジ参照、ルール/例外の切り分け。

評価観点:一次解決率、適正なエスカレーション、例外時の柔軟な対応(適応行動)。

コミュニケーション/運動(実行)

同時会話・入力・後処理の協応、語調・共感・要約の質。

評価観点:顧客満足/処理時間だけでなく、協力・規範遵守などのコンテクスト行動も指標化する。

2. 作業の遂行に必要な行動(職務行動の分解)

「何をすれば成果に直結するか」を行動単位に落とし、タスク/コンテクスト/アダプティブで棚卸しします。

ケース:緊急医療技術者(EMT)

タスク行動

- 現場到着・安全確認・一次評価・CPR・止血・投薬などの標準手順。

- ドキュメンテーション(記録の完全性・迅速性)。

コンテクスト行動

- 隊員間の相互支援、現場での対人調整、規律の維持、医療機関連携。

アダプティブ行動

- 想定外の状況(多重事故、資機材制約、気象)での柔軟な再計画・ロジスティクス。

3. 作業遂行に必要な能力(アビリティの地図)

能力は「認知・身体・感情調整」などの成分で捉え、職務への要求度を設計します。

代表的な枠組みでは、認知・知覚・心理運動・身体など複数の能力次元で作業要件を言語化します。

ケース:航空機パイロット

認知(意思決定・状況認識)

複数情報の統合、手順選択、代替案の即時比較。

例:悪天候でのダイバート判断(安全マージン・規程順守・乗客影響の総合最適)。

身体・心理運動(協応)

操縦桿/ペダル操作と計器監視の同時協応、微細なモーター制御。

感情調整(ストレス耐性)

緊急時の情動制御・注意配分・手順遂行の安定性(CRM含む)。

4. パフォーマンスの条件としての「作業の性格」(ワークデザイン)

個人が優秀でも、仕事の作り(設計)が悪ければ成果は伸びません。

ここでは「複雑さ・協働・フィードバック」の3点で設計を見直します。

ケース:ソフトウェア開発プロジェクト

複雑さ

大規模・相互依存・技術的不確実性が高いほど、アーキテクチャ決定/インタフェース契約/自動テストなど

「複雑さを減らす設計」が不可欠。

指標:リードタイム、変更失敗率、リワーク比率。

協働要件

コードレビュー/PRテンプレート/モブ・ペア比率/コミュニケーション・プロトコル整備が、

コンテクスト・パフォーマンスを引き出す土台。

フィードバックの可用性

CI/CD、観測性(メトリクス・ログ・トレース)、ユーザーテレメトリは学習速度を決めます。

設計原則:短サイクル・可視化・自律権限。

古典→現代へのブリッジ:実務での使い分け

評価・育成・配置の三位一体

- 評価:行動成分(努力・規律・対人促進など)+タスク/コンテクスト/アダプティブで多面化。

- 育成:不足する行動は「型(行動指針)」で、能力は「訓練要素(認知・知覚・心理運動など)」で補う。

- 配置:先に仕事要求‐資源の設計を見直し、燃え尽きやミスマッチを予防。

チェックリスト(導入時の要点)

- 評価対象は行動か結果か?(混ぜない)

- 行動はタスクだけでなくコンテクストも指標化しているか?

- 環境の仕事資源(自律・裁量・支援・フィードバック)は十分か?

- 適応行動を評価・訓練の対象に含めているか?

- 能力要件は共通語彙で定義しているか?(評価と採用・育成が接続される)

まとめ──「測り方」が変われば、見える可能性が増える

古い枠組みは、今日の標準(タスク/コンテクスト/アダプティブ、行動成分モデル、JD-R)と組み合わせることで、

行動×能力×仕事設計の三層へ拡張できます。

個人の資質だけを問うのではなく、仕事そのものの設計と適応の学習に踏み込む──

それが現代的なパフォーマンス論の中核です。