私たちは遺伝によって一部の個人的特徴が決定づけられると理解していますが、実際のところ、私たちの細胞や器官は誰でも同じ基本構造を持っています。このパラドクスに注目して、心と体の中で何が起こっているのかを探求してみましょう。

私たちが体験する恐怖、夢、願望は、感情や欲求という部分に関わり、心身に対話を引き起こします。

例えば、子供の頃、夜トイレに行くことが怖くて、便器から手が出てくるのではないかと心配していた時期がありました。

あの怖さは体にアドレナリンを送り、恐怖感を増幅させました。

これは、心と体の接触面で、想念が物質に転換している例といえるでしょう。

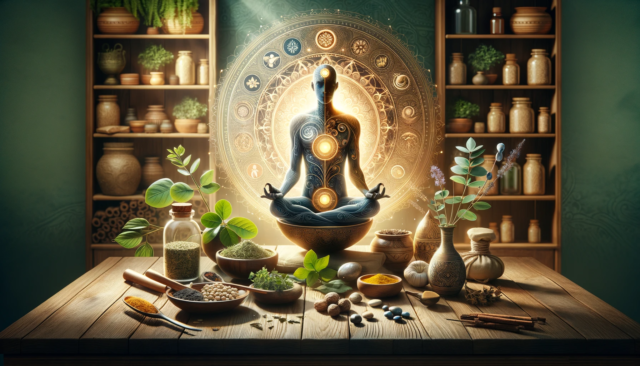

この領域について更に深く掘り下げると、アーユルヴェーダという古代インドの伝統医学から、ドーシャという概念にたどり着きます。ドーシャは、心と体の対話を理解するためのツールとして使われ、3つの主要な機能原理、つまりヴァータ、ピッタ、カパに分けられます。

ヴァータ(Vata): ヴァータは動きを支配します。呼吸、血液の循環、消化管の中の食物の移動、脳の神経インパルスの出入りなど、身体の活動を調整します。

ピッタ(Pitta): ピッタは代謝を支配します。食物と空気と水の代謝を通じてエネルギーを生成し、細胞の再生や成長、そして体温調整などを担当します。

カパ(Kapha): カパは体の構造を支配します。細胞のまとまりを保ち、筋肉や脂肪や骨などの形成を担当します。

これらのドーシャがバランスを保つことで、健康で、調和の取れた、進化し続ける心身システムが実現します。しかし、私たちの生活環境や心理的な状態により、ドーシャのバランスは狂いがちです。成長するにつれて、ストレスや老化の力が、進化や拡大の力を圧倒することがよくあります。

心が愛や創造性で満たされているにもかかわらず、体が年々衰えていく場合、ドーシャのバランスを見直すことが大切です。アーユルヴェーダの専門家は、ライフスタイルや食事、ハーブなどを通じて、ドーシャのバランスを回復し、身体と心の調和を目指す手法を提供します。

ドーシャの概念は、私たちの心と体がどのように相互作用し、健康や幸福にどのように影響するかを理解するための鍵となります。私たち自身のドーシャを知り、それに合った生活を送ることで、心と体のバランスを保ち、より健康で満足のいく生活を送ることができます。