行動ファイナンス理論: 非合理性を乗り越えて合理的な意思決定へ

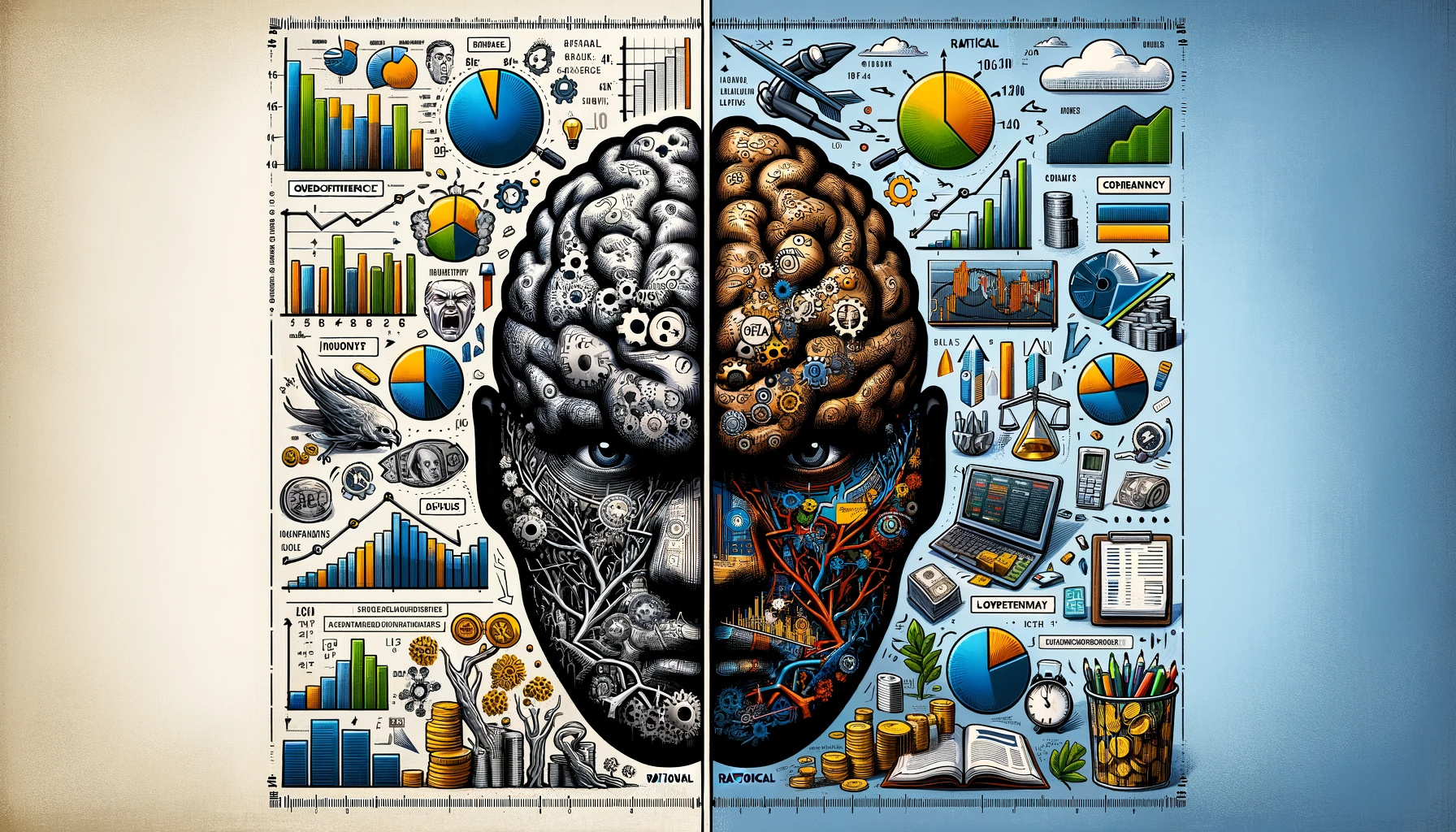

合理的な意思決定を目指すべき理論とは裏腹に、人間の意思決定プロセスはしばしば非合理的なものとなり得ます。特に個人の財務管理に関わる領域―貯蓄、消費、借入、保険加入など―では、この非合理性が顕著に現れることがあります。その背後には、個人が持つバイアス、つまり過去の経験や体験に基づく思考の傾向が大きく影響しています。

固有パターンを知る

バイアスには、人それぞれに固有のパターンが存在し、これらのパターンを理解し、分析することで、非合理的な意思決定を合理的なものへと導く試みがなされています。このアプローチを体系的に研究し、構築した理論が「行動ファイナンス理論」です。行動ファイナンス理論は、伝統的なファイナンス理論が仮定する「合理的なエージェント」の概念を超え、実際の人間の行動や心理を考慮に入れたものです。

心理的傾向を認識する

この理論によると、人間は情報の処理や判断の際に、過信、損失回避、現状維持バイアスなど多くの心理的傾向によって影響を受けます。たとえば、過去に成功した投資方法を過度に信頼して同じ方法を繰り返す「過信バイアス」や、損失を避けるためにリスクを過小評価する「損失回避バイアス」などです。これらのバイアスが意思決定に与える影響を理解し、認識することが、より良い財務管理への第一歩となります。

日常の意思決定プロセスに組み込む

行動ファイナンス理論は、個人が直面する財務的な選択をより良く理解し、合理的な意思決定を促進するための有効なツールとして提案されています。この理論を活用することで、個人は自身のバイアスを意識し、それを乗り越えるための戦略を立てることが可能になります。最終的には、より良い財務的な未来を築くために、この理論を日常の意思決定プロセスに組み込むことが重要です。

ケーススタディー: 山田太郎の行動ファイナンスと意思決定プロセス

背景

山田太郎は、40歳の会社員であり、経済的な安定を求めています。彼は将来のために貯蓄と投資を考えており、特に子どもの教育資金と退職後の生活資金に関心があります。しかし、過去の投資経験が少ないため、どのように資産を管理していけばよいか迷っています。

問題点

山田太郎は、自身の財務管理において以下のような非合理的な意思決定を示しています。

- 過信バイアス:友人からの情報や過去の小さな成功に基づき、高リスクの投資に手を出す傾向があります。

- 損失回避バイアス:一度投資で損失を経験した後、リスクを取ることを極端に恐れ、貯蓄に偏った資産管理をしてしまいます。

- 現状維持バイアス:新しい投資情報に触れる機会があっても、現状から動くことを嫌がり、積極的に情報を追求しません。

行動ファイナンス理論の適用

行動ファイナンス理論に基づき、山田太郎がより合理的な財務管理を行うための戦略は次のとおりです。

- 自己認識の向上:まず、山田太郎は自身の意思決定に影響を与えるバイアスを認識する必要があります。自分の行動パターンを振り返り、どのような状況で非合理的な決定を下しているかを分析します。

- 情報の多角的収集:一方的な情報源に依存するのではなく、多角的な視点から投資情報を収集し、分析することが重要です。専門家の意見や市場の動向を参考にしながら、自身の投資方針を検討します。

- リスク管理の強化:全ての投資が一定のリスクを伴うことを理解し、自分にとって許容できるリスクのレベルを明確にします。その上で、分散投資や定期的なポートフォリオの見直しを通じて、リスクを管理します。

- 目標設定と計画:具体的な財務目標を設定し、それを達成するための計画を立てます。短期的な感情に流されず、長期的な視点で資産を管理することが重要です。

まとめ

山田太郎のケースは、行動ファイナンス理論を日常の財務管理に適用することで、より合理的な意思決定を促進する例として考えられます。自身のバイアスを認識し、多角的な情報収集とリスク管理を心がけることで、山田太郎は経済的な安定と将来の資産形成を目指すことができるでしょう。