情報は増えても、納得は増えない。複雑で相互依存な現代を理解するには、

物事を一つの視点に固定しない“統合的アプローチ”が要ります。本稿は、

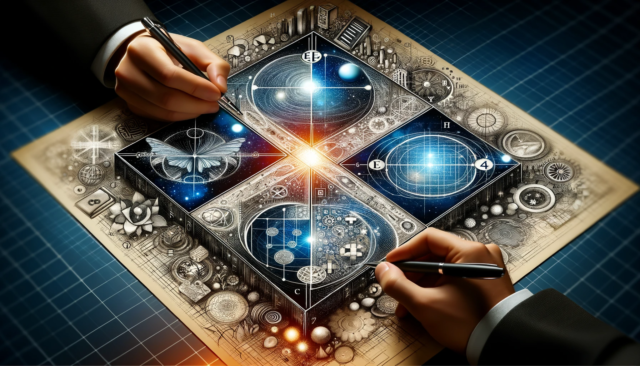

個人と集団の内面/外面を整理する「四象限」を、仕事と日常で使える道具として解説します。

四象限とは――視点の抜け漏れを減らす基本フレーム

四象限は、対象を内面/外面 × 個人/集団の4視点で点検する考え方です。

どれか一つを正解にせず、四つを「同時に見る」ことで、因果や合意のズレを小さくします。

個人 × 内面(I)

感情/価値観/意味づけ/動機。

例:私は何を大切と感じ、何に違和感があるのか。

個人 × 外面(It)

行動/スキル/成果/指標。

例:次の具体行動は?どう計測する?

集団 × 内面(We)

文化/共有価値/雰囲気/暗黙知。

例:この場で善とされる振る舞いは何か。

集団 × 外面(Its)

制度/プロセス/市場/インフラ。

例:法規・コスト構造・体制の前提は。

四象限を“使う”手順(ミニチェックリスト)

- 課題を一文で定義(誰の、どんなズレを、いつまでに)

- I:意思と違和感を言語化(なぜやる/やらないと何が起こる)

- It:最小の一歩とKPI(5〜15分でできる行動+測り方)

- We:関係者マップと合意プロセス(誰と何をどう決める)

- Its:制度・資源・制約の棚卸し(使える仕組み/ボトルネック)

- 一日目標を一句で(明日の最初の一歩を可視化)

ビジネス活用の例

ケース:売上が伸び悩む新サービス

- I:現場の動機・不安・成功イメージをヒアリング(価値仮説の再定義)。

- It:初回接触→提案→成約の各CVRと所要時間を見える化。

- We:顧客・営業・開発の「良い体験」の共通言語を作成。

- Its:価格の意思決定プロセス、承認フロー、在庫・原価の制約を整理。

処方箋:3週間スプリントでメッセージと導線をA/B検証。毎週、

I/Weの学び(言葉・反応)とIt/Itsの学び(数値・制約)を1枚に統合。

ケース:離職率の高い部署の立て直し

- I:価値観・負荷・やりがいの棚卸し(1on1の定型質問票)。

- It:業務分解と所要時間、割り込み頻度の測定。

- We:称賛・フィードバックの習慣、会議のトーンを再設計。

- Its:評価制度・人員配置・ツール導入の前提を見直し。

処方箋:90日ロードマップ(業務設計→儀式設計→評価設計)で段階実装。

教育・学習への応用

- I:学習者の動機/自己効力感を可視化(学習前後の一行リフレクション)。

- It:行動課題→フィードバック→再提出のループを短くする。

- We:教室の価値観(失敗歓迎・質問推奨)を明文化して掲示。

- Its:評価基準・時間割・ICT環境の整備と運用ルール。

落とし穴と対策

- フレームで現実を上書きする → 必ず「次の一歩」と「証拠(ログ)」に接地。

- どれか一象限の偏重 → 週次で四象限レビューを定例化してバランス調整。

- 人を段階でラベリング → 支援設計のヒントとしてのみ用い、序列化はしない。

まとめ──視点を“足す”のではなく“整合”させる

四象限は、要素を盛る器ではなく、視点を整えて意思決定と実行を結ぶための点検表です。

今日からできるのは、課題を一文化→四象限に一行ずつ記入→最小の一歩へ落とすこと。

これだけで、断片だった情報は“働く知”へと変わります。

あなたのテーマで四象限ミニ設計を一緒に作成します。