本稿では、外に現れる成果だけでなく、内側で起きているプロセスに焦点をあて、心理学・学習科学の視座を土台にしつつ、生活と仕事に活かせる実装方法まで踏み込みます。

パフォーマンスの多面体──「外に見える結果」と「内で育つ力」

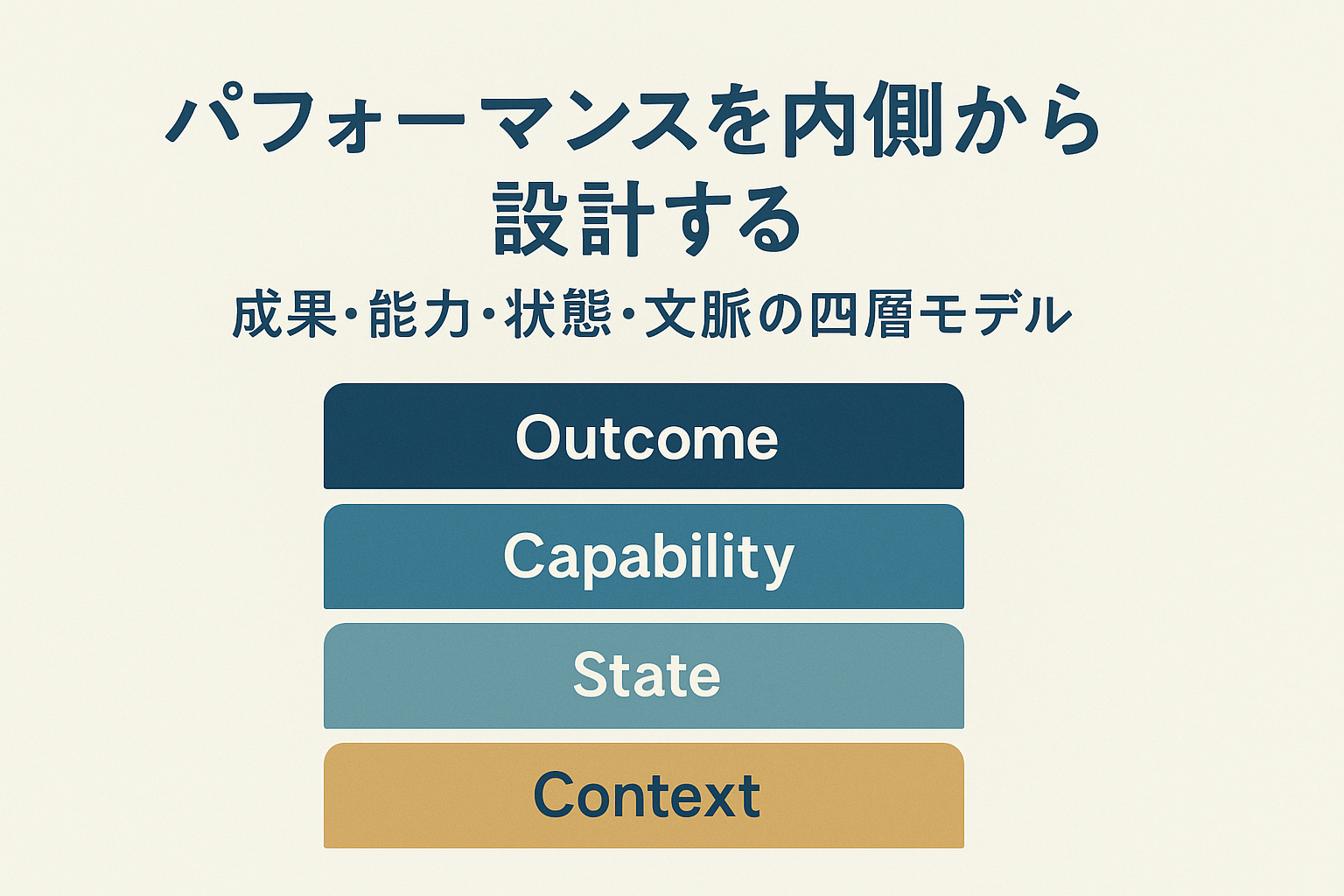

1) 成果・能力・状態・文脈の四層

- 成果(Outcome):演奏の完成度、試合のスコア、四半期の売上など、外部に観測される結果。

- 能力(Capability):知識・スキル・戦術理解など、結果を生む比較的持続的な下地。

- 状態(State):覚醒度、集中、情動の質など、瞬間瞬間のコンディション。

- 文脈(Context):環境・道具・チーム文化・評価軸など、行為を支える外部条件。

多くの誤解は、これらを混同するところから生まれます。

たとえば「今日は成果が出なかった=自分は無能だ」ではなく、状態や文脈の変数を分解して見る視点が、健全な改善を可能にします。

2) 内的操作と外的表現の往復

パフォーマンスは外在化された行為だけではありません。

内省の言語化、反応時間、視線・呼吸のコントロールなど、内的操作が外的指標に変換されるとき、すでにパフォーマンスは始まっています。

発展とカテゴリー──「目的」が断片を束ねる

1) 目的駆動のカテゴリー設計

優れたパフォーマンスは、バラバラな小技の総和ではなく、目的によって統合された構造です。

スポーツの例(サッカー)

- 攻撃:ビルドアップ/ラストパス/フィニッシュ

- 守備:プレッシング/カバーリング/トランジション

- 連結:ポジショニング/判断速度/コミュニケーション

学業の例

- 理解:概念把握/因果の説明/転用

- 表現:記述/口頭発表/図解

- メタ:計画/復習設計/自己テスト

カテゴリーは「測り方」を明確にし、改善の単位を定義します。

2) 発達段階と社会的期待

乳幼児のモータースキル、青年期の学習・対人スキル、成人期の職業遂行といった段階的発達は、社会的期待(役割と責任)と結びついて評価されます。

「年齢にふさわしい」ではなく、状況にふさわしい能力配列を見極める視点が重要です。

意識とパフォーマンス──思考と感性の交点で起きること

1) 意識的訓練 × 無意識的自動化

- ミュージシャン:分析・分解練習(意識)→本番のフレージングやダイナミクス(無意識)。

- アスリート:技術のドリル(意識)→試合の直感的判断・身体反応(無意識)。

- プレゼンター:構成・リハーサル(意識)→当日の間合い・笑顔・間(無意識)。

高いレベルでは、意識で組み立て、無意識に任せるという役割分担が起きています。

2) 状態(ステート)をデザインする

同じ能力でも、覚醒水準・情動の質・注意の幅が違えば、結果は変わります。

呼吸・視線・姿勢・語彙の選択は、最も安価で再現可能な「状態レバー」です。

測る・整える・高める──実装フレーム

1) 3種類の指標で測る

- ラギング指標(結果):売上・スコア・合否など「あとから出る」数値。

- リーディング指標(行動):練習時間・反復回数・問い合わせ数など「結果を生む入力」。

- クオリティ指標(質):ミスの種類、判断速度、体感の楽さ/手応え。

結果だけを追わず、入力と質を並行して可視化するのがコツ。

2) 内外のループで整える

- 内側(Self):呼吸1分→意図1行→最初の一歩(5~15分)。

- 外側(System):締切・チェックリスト・道具整備・邪魔の遮断。

3) 学習設計:分解×反復×フィードバック

- 分解:タスクを要素に割り、ボトルネックを特定。

- 反復:意図的練習(狙いを1つに絞る)。

- フィードバック:記録・可視化・第三者視点。

よくある落とし穴と対策

1) バニティ指標に囚われる

「見栄えの良い数値」(再生回数・フォロワー)だけを追うと、学習が止まる。

→ 対策:行動と質の指標を同列で管理。

2) 過剰な自己比較

他者比較は短期のモチベには有効でも、長期の自信を蝕みやすい。

→ 対策:「昨日の自分」に対する差分(可処分努力の質)を測る。

3) 状態管理の軽視

能力なのに結果が揺れるのは、状態の不一致であることが多い。

→ 対策:開始前ルーティン(呼吸・視線・姿勢・言語)を固定化。

ケーススタディ:分野別の設計

音楽

- 分解:テンポ別スケール/難所の2小節反復/メトロノーム前後練習。

- 状態:呼気を長く→肩の力を抜く→フレーズ前の「間」を作る。

- 指標:テンポ到達・雑音率・録音の主観評価(10段階)。

スポーツ

- 分解:基礎フォーム→判断ドリル→試合形式の順で難易度を上げる。

- 状態:視野の広さ(目線)、心拍域、セルフトーク。

- 指標:成功率/判断時間/疲労と精度の相関。

プレゼンテーション

- 分解:目的1文→構成→スライド→喋り→Q&A。

- 状態:開場前ルーティン(呼吸・笑顔・声のウォームアップ)。

- 指標:持ち時間厳守/要点の再生率/質問の質と深さ。

一日のミニOS(テンプレート)

朝:設計(2分)

- 状態:眠気/緊張/活力(◎◯△)

- 意図:今日の到達点を一句(例:提案書の骨子)

- 最初の一歩:15分でできる行動(例:見出し3本)

昼:微調整(30秒)

- 進捗:どこで詰まった?(要素名)

- 次の一歩:要素の再分解/道具の切替

夜:振り返り(1分)

- 結果:◎◯△+一言メモ

- 学び:明日のリーディング指標を1つだけ更新

まとめ──「結果を上げる」より先に、「整える」

パフォーマンスは、成果・能力・状態・文脈の四層の整合から立ち上がります。

結果を急ぐ前に、入力(行動)と質(手応え)の設計、そして状態のチューニングから着手する。

その地道な設計が、やがて静かな飛躍を生みます。